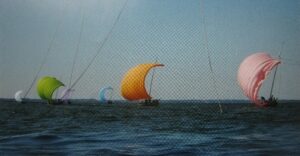

この時期になると霞ヶ浦では陽光を浴びながら優雅なヨット風景が遠望出来ます。霞ヶ浦湖畔に住んで45年以上になりますが本当に良かったと思う日々です。

小学生の頃、水戸の田舎に住んで居ました。夏休みの二週間程、祖父母の居る東京・練馬で過ごした事が有ります。練馬へ行く途中の常磐線【土浦駅】では20~30分程列車が停車するのです。停車時間の間、ホームに出て霞ヶ浦方面を眺めれば白い帆の【帆引き船】が10隻以上、湖上に浮び子供ながらに強く印象に残って居ました。

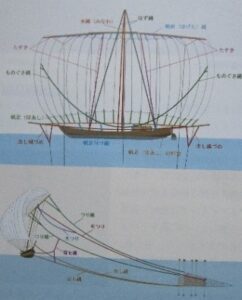

その帆引き船も昭和35年(1960年)頃から姿が消えて行ったのです。最盛期の霞ヶ浦には48ヶ所もの津(港)があり、900隻以上の帆引き船が活動して居たそうです。その後、【トロール漁法】が発達して帆引き船は消えて行った歴史が有ります。江戸時代の末期、霞ヶ浦湖畔では漁業が盛んでした。網元の下では100人位の【引き子】が地曳網を引いて居たそうです。引き子は網元の搾取に苦しみ僅かな賃金で働いて居た様です。それを見ていた農業者の折本良平氏(明治13年)】は、さっぱ船に帆を張って、舟に付けた網を風の利用で引く事を考案したそうです。これが帆引き船の原型となり、改良を重ねて【帆引き網漁】が発達したそうです。それぞれの津には網元から解放された【引き子達】が帆引き船を持つ様になり、益々漁業が発達したそうです。

その頃の時代背景には日清、日露戦争などの保存食確保が有ったそうです。従い、佃煮や煮干しなどを必要としました。それらの加工所が今でも数軒残って居ます。土浦にはワカサギ、白魚、ウナギなどの佃煮を売る老舗店が今も名産品として繋いで居ます。

江戸時代、霞ヶ浦沿岸に小藩の【麻生藩(3万石)】が有りました。毎年、新年の将軍参賀には【ワカサギ】を献上したそうです。これが後に、ワカサギを漢字で【公魚】と書く様になったと言われます。公魚と辞書を引くとワカサギと出て来ます。

長い間見られなかった帆引船も観光用として1971年頃から運行され毎年7月に入ると、霞ヶ浦湖畔に帆引き船が美しい姿を見せるのです。年々、絵になる観光用帆引き船の数が増えている様に思うのです。

白魚の佃煮つくり |